Es ist früh am Morgen, als Rokko Langinbelik im Westen eine zweite Sonne aufgehen sieht. „Wir hörten einen großen Donner. Ich hatte schreckliche Angst. Meine Eltern wussten nicht, was los war.“ Das damals zwölfjährige Mädchen wird unfreiwillig Zeugin der bis dahin schwersten atomaren Explosion, die die Menschheit auf der Erde entfesselt hat: Es ist der 1. März 1954, und die US-Armee hat auf dem Bikini-Atoll, 150 Kilometer entfernt von Rokkos Heimatinsel, eine Wasserstoffbombe mit Codenamen „Castle-Bravo“ gezündet.

Die Sprengkraft von etwa 1000 Hiroshimabomben lässt augenblicklich zwei Inseln verglühen, die radioaktiv verstrahlte Asche steigt 40 Kilometer in die Höhe und wird von Sturmwinden hunderte Kilometer weit getragen. Auch auf das Rongelap-Atoll, wo Rokko Langinbelik und ihre ahnungslosen Nachbar:innen leben. „Jedes Blatt, jedes Tier und jeder Mensch auf der Insel war mit gelbem Staub bedeckt“, erinnert sie sich. Weil die Kinder sie für Schnee halten, spielen sie mit der strahlenden Asche, manche essen sie. Nach der Explosion verdunkelt am helllichten Tag eine gewaltige Wolke den Himmel. Nicht lange und alle Bewohner:innen Rongelaps spüren Schmerzen am ganzen Körper.

Es ist die Hölle im Paradies

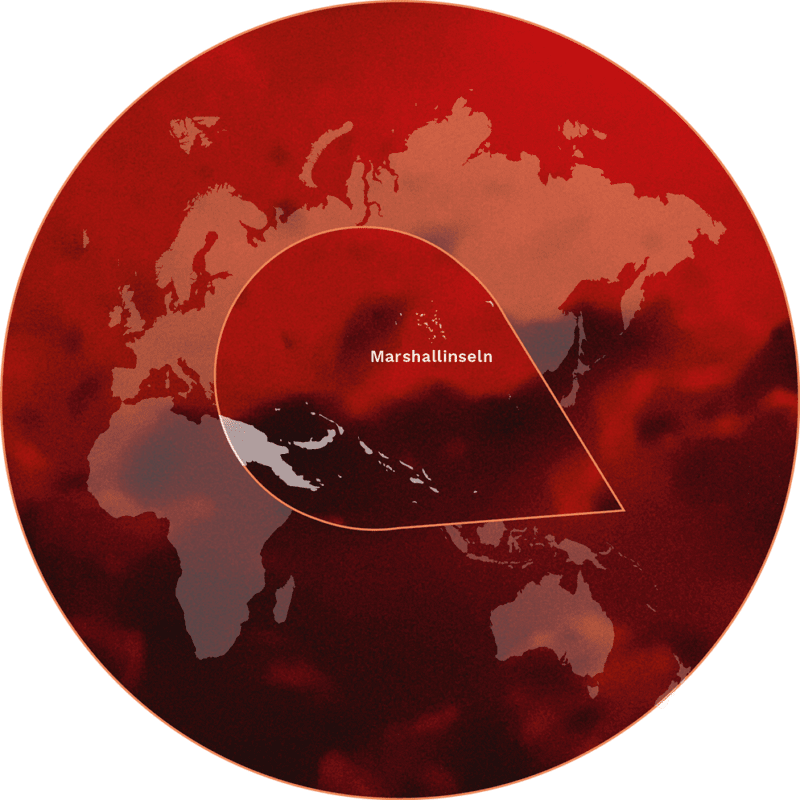

Der „Castle-Bravo“-Test ist nur der gewaltigste von 67 Atombombentests, welche die amerikanische Regierung zwischen 1946 und 1958 auf den Marshallinseln durchführen lässt. Im Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion sehen die USA in den Tests einen Beitrag zum Wohle der Menschheit. Kurz nach den Grauen des Zweiten Weltkriegs soll die Atombombe nach ihrer Logik garantieren, dass es nie wieder Krieg gibt.

Den Preis dafür zahlen die am Zweiten Weltkrieg wie am Kalten Krieg vollkommen unschuldigen Menschen auf den Marshallinseln – und sie zahlen ihn bis heute. 8000 Kilometer von Amerikas Küste entfernt finden sich noch immer überall Spuren der Tests: An Stränden rotten Überreste von Beobachtungsbunkern vor sich hin, vor allem aber finden sich die Spuren in den Leben der Menschen. Etliche starben in den Stunden nach den Explosionen, bis heute gibt es auf den Inseln hohe Raten an Krebserkrankungen.

Viele fühlen sich als Versuchsobjekte

Erst drei Tage nach der „Castle-Bravo“-Explosion evakuieren amerikanische Soldaten die Einwohner:innen von Rongelap. Ohne Ankündigung, ohne Erklärung. Weil alles auf den Inseln verstrahlt ist, müssen die Menschen ihre Besitztümer zurücklassen. Man bringt sie auf eine Hunderte Kilometer entfernte Insel, wo sie auf spärliche Essenslieferungen angewiesen sind. Zwar erhalten die kranken Menschen medizinische Versorgung, vor allem aber sieht das US-Militär darin eine Chance, mehr über die bis dahin weitgehend unerforschte Strahlenkrankheit zu erfahren. Mit ihren Patient:innen teilen die Mediziner:innen fast keine Informationen über ihren Zustand und die Gefahren durch die radioaktive Strahlung, wie später freigegebene Geheimdokumente zeigen werden.

Bis heute kämpfen die Betroffenen der Bombentests und die Generationen nach ihnen um Informationen, viele fühlen sich als Versuchsobjekte.

Auch als die US-Armee den Menschen von Rongelap ab 1957 sagt, sie könnten nach Hause zurückkehren, sind die Informationen ungenau oder falsch. Denn in ihrer Heimat erwartet sie das tödliche Erbe der Bombentests. Weil manche Bomben nicht wie vorgesehen explodiert waren, hatte sich das besonders gefährliche Plutonium über das Atoll verstreut. Nichts davon sagt man den Rückkehrenden.

Und auch diese grausame Notiz ist nur für den internen Gebrauch des US-Militärs: Die Rückkehr der Evakuierten auf ihre Inseln verspreche „äußerst wertvolle Daten über die Auswirkung von Strahlung aus der Umwelt auf Menschen“.

Und diese Auswirkung ist verheerend: Fische, Kokosnüsse und Brotfrüchte, seit Jahrtausenden die Lebensgrundlage der Menschen, machen sie nun krank, weil sie stark belastet sind. Babys werden tot oder fehlgebildet geboren, die Zahl der Tumorerkrankungen schießt in die Höhe. Immer drängender bitten die Einwohner:innen von Rongelap die US-Regierung zu Beginn der 1980er Jahre, erneut evakuiert zu werden. Doch alle Bitten werden ignoriert. Schließlich wendet sich Jeton Anjain, ein Senator im Parlament der Marshallinseln, an Greenpeace. Die Umweltschutzorganisation hatte sich in den 70er Jahren einen Namen gemacht mit Protesten gegen US-Atomtests in Alaska. Und Greenpeace beschließt, zu helfen.

Ein düsterer Tag für Greenpeace

Im Mai 1985 erreicht das Greenpeace-Schiff Rainbow Warrior Rongelap. In mehreren Touren werden rund 350 Menschen und ihre Besitztümer auf die Insel Mejatto in relative Sicherheit gebracht. Während die Bewohner:innen von Rongelap damit der unmittelbaren Gefahr entronnen sind, steht der jungen Organisation Greenpeace der bis heute düsterste Tag ihrer Geschichte kurz bevor.

Mörderisch

Am 10. Juli 1985 verübt

der französische

Geheimdienst einen

Bombenanschlag

auf die Rainbow Warrior. Der

Fotograf Fernando Pereira stirbt dabei

Die Rainbow Warrior nimmt Kurs nach Süden auf, über Neuseeland soll es zum Mururoa-Atoll gehen, um dort gegen französische Atombombentests zu protestieren. Doch weil Paris entschieden hat, auf friedlichen Protest mit mörderischer Gewalt zu antworten, wird sie dort nie ankommen. Am 10. Juli 1985 explodieren im Hafen von Auckland zwei vom französischen Geheimdienst an der Rainbow Warrior angebrachte Bomben. Der Fotograf Fernando Pereira stirbt.

Seit diesem Tag verbindet eine Erfahrung Greenpeace und die Menschen von den Marshallinseln: Die Erfahrung, dass Atommächte ihre tödliche Übermacht um jeden Preis erhalten und ausbauen werden.

Auf den Marshallinseln dauert das Leid bis heute an. Noch immer sind Atolle im Norden des Landes radioaktiv verseucht. Die Einnahmen aus dem Tourismus bleiben spärlich, denn wer will schon Strandurlaub in einem ehemaligen Atombombentestgebiet machen? Die viel zu geringen Ausgleichszahlungen aus den USA sind so gut wie aufgebraucht, jede weitere Verantwortung lehnt Washington ab.

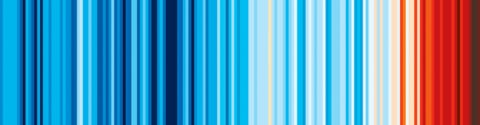

Risse im Beton

Und die nächste Katastrophe kündigt sich schon an. Wieder ist es eine, die die Menschen der Marshallinseln nicht verursacht haben: Kaum ein Land ist so stark von der Klimakrise bedroht, wie die etwa 1000 Inseln im Pazifik, die im Durchschnitt nur zwei Meter über den Meeresspiegel ragen. Eine besondere Gefahr geht von einer riesigen Betonkuppel aus, die wie ein gestrandetes Ufo im Sand von Runit liegt, einer Insel im Eniwetok-Atoll. Nur wenige Schritte entfernt spülen Wellen an den Strand. Hier hat das US-Militär zwischen 1977 und 1980 etwa 73.000 Kubikmeter strahlendes Geröll von einigen umliegenden Inseln einfach in einen Bombenkrater geschüttet und mit Betonplatten abgedeckt. Eigentlich war der Runit-Dome als Provisorium gedacht. Doch getan hat sich seither nichts. Da die Kuppel keinen Boden hat, gelangt ständig Strahlung ins Meer. Viele der Betonplatten zeigen schon Risse, und der steigende Meeresspiegel rückt ihnen unaufhaltsam näher. Auch für die Kuppel lehnen die Vereinigten Staaten heute jede Verantwortung ab.

Es ist beeindruckend, wie sich die kleine Nation der Marshallinseln mit gerade 67.000 Einwohner:innen mit der wirtschaftlich und militärisch potentesten Macht der Erde auseinandersetzt.

Wenn die Menschen in der Hauptstadt Majuro jedes Jahr am 1. März der „Castle-Bravo“-Explosion gedenken und für Gerechtigkeit demonstrieren, dann ist die Sicherung des Runit-Dome eine ihrer Forderungen an die USA. Die Dekontamination verstrahlter Inseln ist eine weitere, ebenso wie eine gute medizinische Versorgung aller Strahlenopfer, eine angemessene finanzielle Kompensation und – am wichtigsten – endlich eine offizielle Entschuldigung der USA.

Hoffnung trotz allem

Greenpeace unterstützt bis heute den mutigen Kampf der Menschen von den Marshallinseln für eine lebenswerte Zukunft. Im März 2025 wurde die Rainbow Warrior III in der Hauptstadt Majuro warm empfangen. Greenpeace-Strahlenexpert:innen nahmen auf mehreren Inseln Proben, um ein genaueres Bild von der Strahlenbelastung zu erhalten. Die Ergebnisse sollen die Forderungen gegen die USA unterstützen.

Die Schiffstour vor Ort vorbereitet hat auch der Leiter des Friedensteams bei Greenpeace Deutschland, Thomas Breuer. Ihn beeindrucken vor allem der Wille und der Mut der Menschen: „Es ist beeindruckend, wie sich die kleine Nation der Marshallinseln mit gerade 67.000 Einwohner:innen mit der wirtschaftlich und militärisch potentesten Macht der Erde auseinandersetzt. Wie die USA den Menschen in der Not die kalte Schulter zeigen, ist erschreckend. Dabei verurteilen die Marshallinseln die USA nicht einmal, sie fordern nur Gerechtigkeit.“

Tausende Jahre lebten die Marshalles:innen im Einklang mit der Natur, bevor Kolonialismus, erbarmungsloser Rüstungswettlauf und die Klimakrise sie erreichten. Und doch zeigen sie der Welt, wie aus erfahrener Ungerechtigkeit Stärke und Zusammenhalt erwachsen kann.

Dichterin, Aktivistin, Vorbild

Mit ihrer Geburt 1989 wurde Kathy Jetñil-Kijiner Erbin großer Ungerechtigkeiten: Ihre Heimat erlitt Kolonialismus, wurde als Atomtestgelände missbraucht und wird nun von der Erderhitzung bedroht. Doch aus Leid macht sie Hoffnung: Kathy Jetñil-Kijiner gründete Jo-Jikum („deine Heimat“). Die Organisation hilft Jugendlichen der Marshallinseln, Lösungen zu finden für eine grüne und gerechte Zukunft. Auch mit ihrer Dichtung gibt Kathy Jetñil-Kijiner den Menschen Kraft und Hoffnung. 2014 trug sie beim Klimagipfel der Vereinten Nationen das Gedicht „Dear Matafele Peinem“ vor. Das Gedicht „Von Inseln und Ahnen“ (unten) entstand bei einer Reise an Orte des Bikini-Atolls, an denen einst Inseln lagen, bevor sie von Atombomben pulverisiert wurden.

Von Inseln und Ahnen

Was geschieht, wenn Inseln

die uns nährten mit der Weisheit ihrer Leiber

unfruchtbar werden

amputiert –

beweinen sie das sich entfaltende Grün

der niemals geborenen Kanus?

Was geschieht, wenn Inseln

massakriert werden

ermordet

und niemand erinnert

ihre Namen?

Täuschen wir uns selbst bis wir glauben

dass es sie nie

überhaupt gab?

Und wie trauern wir um Ahnen,

die Inseln waren,

reich an Wissen und Geschichte?

Wie bewegen wir uns vorwärts

ohne ihre Führung und ihre Weisheit,

wenn wir uns unfruchtbar fühlen

amputiert?

Aus dem Innern seines Rumpfs

höre ich dieses Kanu stöhnen

voller Trauer

Wellen wehklagen

währenddessen um mich her

voller Zorn

Hoch oben

die Segel

schlagend im Wind

flüstern

aber schau –

genau dort

dort existiert

immer noch

etwas

Grün

Selbst nach

einem atomaren Schlag

entfaltet weiterhin

das Leben

seine Blätter