Warum gibt es überhaupt Greenwashing?

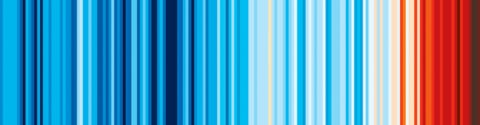

Genauso lange, wie aus Kohle, Öl und Gas Energie gewonnen wird, sind auch die umwelt- und klimaschäd-lichen Folgen bekannt. Um an ihrem Geschäftsmodell festhalten zu können, leugneten fossile Konzerne lange die Klimakrise. Doch als die Umweltbewegung in den vergangenen 30 Jahren immer stärker wurde, änderten Konzerne ihre Strategie. Anstatt die Verantwortung für die Folgen ihres Handelns zu übernehmen, erfanden sie Greenwashing. Dieses Prinzip lässt sich auch in anderen Wirtschaftszweigen beobachten.

Die Konzerne behaupten also einfach, schon Verantwortung zu übernehmen.

Richtig. Denn eine echte Transformation benötigt auch entsprechende Investitionen. Das machen jedoch die wenigsten. Mit diesem Vortäuschen brachten sich Firmen in eine Position, aus der sie Einfluss auf die Politik und auf die öffentliche Meinung nehmen können. So können sie starke Regularien verhindern.

Wir brauchen empfindliche Strafen, wenn Firmen greenwashen.

Wie genau funktioniert es denn nun, dieses Greenwashing?

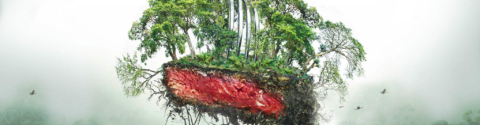

Es gibt verschiedene Strategien. Beispielsweise präsentieren Firmen Scheinlösungen, die ihnen nicht weh tun, die Umwelt aber nicht schützen. Kompensationsprogramme zählen zum Beispiel dazu. Dann pflanzen Fluglinien für jeden Flug einen Baum und erwecken bei Kund:innen den völlig falschen Eindruck, dass Fliegen irgendwie nachhaltig sein könnte.

Ich dachte bei Greenwashing sofort an Werbung.

Ja, Greenwashing in der Kommunikation ist eine weitere häufige Strategie. Sprüche wie „vom Lande“ oder „aus der Natur“ sind nicht geschützt, also nicht an Standards gebunden. Aber sie erwecken ein gutes Gefühl. So ähnlich funktionieren Bilder vom idyllischen Landleben oder grüne Verpackungen. Nicht zu vergessen sind Gütezeichen, die ihren Zweck meistens nicht erfüllen, aber ein Gefühl von Sicherheit geben. Auch Fachbegriffe werden gerne benutzt, die den Kund:innen vorgaukeln, die Firma kenne sich aus und habe die Folgen ihres Handelns unter Kontrolle.

Gibt es noch weitere Strategien?

Manche Firmen arbeiten mit selektiver Offenlegung. Da ist dann nur ein Teil der Wertschöpfung grün – und dieser wird zur Schau gestellt. Oder man vergleicht sein Produkt mit noch umweltschädlicheren Produkten, um besser da zu stehen. Ein Beispiel dafür wäre ein neuer SUV, der etwas sparsamer ist als sein Vorgänger. Aber natürlich ist ein SUV generell viel umweltschädlicher als ein Kleinwagen oder gar ein Fahrrad.

Immerhin zeigt Greenwashing: Den Kund:innen ist Umweltschutz wichtig. Das ist ja auch eine gute Nachricht.

Das stimmt, aber Kund:innen müssen sich darauf verlassen können, was Unternehmen versprechen. Ansonsten sind es nichts als grüne Lügen. Und diese Lügen geben vielen Konsument:innen das Gefühl, es sei alles okay. Das führt zu Stillstand.

Was müsste geschehen, damit es weniger Greenwashing gibt?

Es gibt Gesetze gegen unlauteren Wettbewerb, aber die müssen deutlich verschärft werden – das ist jetzt durch eine neue EU-Gesetzgebung auch geplant. Zum Beispiel sollen Firmen Begriffe wie „grün“ oder „nachhaltig“ nicht mehr ohne Belege verwenden dürfen. Darüber hinaus brauchen wir aber wirklich empfindliche Strafen, wenn Firmen greenwashen.

Wie erkennen Konsument:innen Greenwashing?

Für Einzelne ist das oft schwierig. Es lässt sich aber sagen: Je schmutziger die Branche, desto wahrscheinlicher, dass die Firmen Greenwashing betreiben. Wenn etwa bei einem Flug oder einer Kreuzfahrt von Klimaschutz die Rede ist, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit Greenwashing. Skepsis ist auch angebracht, wenn die Lösung zu einfach scheint: Wenn zum Beispiel eine Modefirma unzählige neue Kollektionen auf den Markt bringt, die angeblich nachhaltig sind, weil sie aus Biobaumwolle hergestellt sind. Wir müssen echte Veränderung schaffen, statt Illusionen zu erliegen.